Se recriar dinossauros parece coisa simples no cinema, paleontólogos, na vida real, são desafiados diariamente a extraírem de fósseis, muitas vezes frágeis, raros e pouco acessíveis, informações sobre animais há milhões de anos extintos da face da Terra. Modernas tecnologias têm sido aliadas desses cientistas em sua jornada para desvendar o passado. Ferramentas de digitalização e computação gráfica têm revolucionado a análise de fósseis, revelando hábitos, comportamentos e outras características, como peso e tamanho, de seres que vagavam por nosso planeta num passado remoto.

A paleontologia é, por natureza, uma ciência de interface, um híbrido de geociências e biociências que tenta compreender a vida do passado. Há um quê de detetive no trabalho de quem segue essa carreira. Por meio de fósseis, que são vestígios raros e incompletos, cientistas se esforçam em reconstruir peça a peça aspectos da (paleo)biologia de organismos que desapareceram da Terra há milhões de anos, muitas vezes sem deixar descendentes. E ainda que os filmes de Hollywood explorem com maestria a temática dos dinossauros – fazendo parecer corriqueiro ver esses animais ganhando vida – um dos grandes dramas da vida de quase todos os paleontólogos reside no fato de que jamais teremos a satisfação de ver nossos objetos de estudo ao vivo e a cores. Enquanto biólogos empreendem expedições para observar seres vivos em seu hábitat natural, ao paleontólogo resta (com sorte) um punhado de fósseis para estudar.

Não que fósseis não sejam importantes. São verdadeiros tesouros. Mas essas relíquias costumam resistir em ceder a informação que carregam consigo. Fósseis tendem a se preservar sepultados em espessas camadas de rocha, e removê-los dessa matriz é um trabalho delicado. Assim como a rocha é um envoltório duro, fósseis são inerentemente frágeis, e sua limpeza é quase um cabo-de-guerra: de um lado, pesa a ânsia por expor informações inéditas; do outro, a cautela necessária para preservar algo único. Geralmente, para evitar danos irreparáveis ao material, temos que optar por expor apenas uma porção do espécime. A própria raridade dos fósseis traz particularidades: o privilégio de visitar coleções paleontológicas ao redor do globo é para poucos, pois demanda recursos financeiros e contatos profissionais nem sempre ao alcance dos cientistas no Brasil.

Muitos desses obstáculos, no entanto, podem ser superados mais facilmente com a contribuição de um ramo fascinante que floresceu nas últimas décadas: a paleontologia virtual. Os avanços tecnológicos e o aumento da disponibilidade de ferramentas de digitalização e computação gráfica têm impulsionado métodos digitais de análise de fósseis.

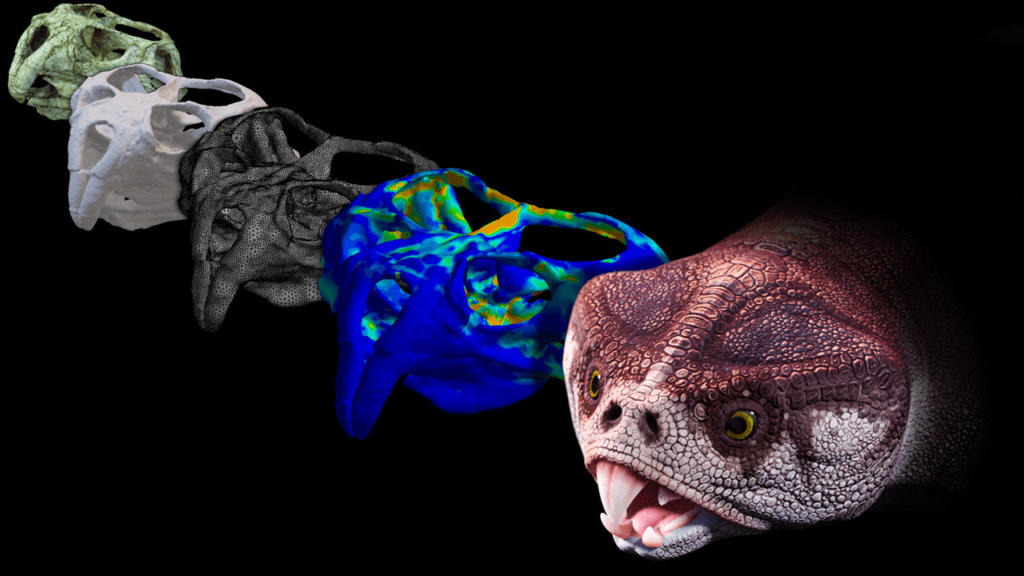

A transposição da morfologia de um fóssil para o meio digital oferece uma série de benefícios. Hoje é possível manipular virtualmente fósseis difíceis de se trabalhar (ossos frágeis, grandes, ou elementos pequenos, quase microscópicos). A digitalização de espécimes permite também construir bancos virtuais de dados morfológicos, facilitando o acesso remoto a coleções. Por fim, a criação de modelos digitais permite analisar os fósseis sob óticas antes impossíveis. É crescente o número de trabalhos envolvendo análises de estruturas internas a partir de tomografias computadorizadas de imagens de raios X, simulações biomecânicas de organismos extintos, além de diversas técnicas de reconstrução e preparação virtual de fósseis. Tudo isso permite recuperar, ou ao menos estimar, muito da informação perdida durante os processos de fossilização. Grosso modo, essas técnicas têm permitido a cientistas “ressuscitar” e “observar” os organismos que estudam, ainda que em ambientes simulados virtualmente.

Como se digitaliza um fóssil?

As metodologias de digitalização se dividem em dois grupos: as que modelam um fóssil por completo, incluindo sua estrutura interna; e as que capturam somente a superfície externa do material. No Brasil, o primeiro tipo de imagem explora, sobretudo, as tomografias computadorizadas. Já o segundo grupo é contemplado pelo escaneamento a laser e a fotogrametria, também já adotados no país.

1- Tomografia computadorizada

Raios X e tomógrafos costumam estar mais vinculados à medicina do que à paleontologia. E de fato, quando Wilhelm Roentgen (1845-1923), professor de física em Wurzburg, Baviera, descobriu os raios X em 1895, provavelmente não tinha ideia de que, no futuro, revolucionaria um campo tão distante de sua área de pesquisa. A possibilidade de observar estruturas internas do corpo humano (ou de qualquer material, na verdade), revolucionou não só a medicina, mas as engenharias e as ciências naturais. A partir de 1970, com os tomógrafos de raios X, tal campo se aprimorou. Um tomógrafo de raios X realiza milhares de imagens, que virtualmente fatiam o corpo a ser analisado. O resultado é uma série de secções (slices tomográficos) que, combinados, podem ser usados para obter um modelo tridimensional das estruturas internas e externas de um objeto de estudo.

No Brasil, os pesquisadores têm tomografado fósseis principalmente fazendo uso de tomógrafos clínicos, disponíveis em boa parte das clínicas de imagem; e microtomógrafos, mais raros, normalmente vinculados a universidades ou institutos de pesquisa. Tomógrafos clínicos permitem escanear fósseis grandes; no entanto, há um limite de resolução de imagem desses aparelhos que dificulta o estudo de estruturas anatômicas muito pequenas. Essa limitação é suprida pelos microtomógrafos, que apresentam resolução bem maior do que a de tomógrafos médicos, mas aceitam apenas amostras pequenas, geralmente de até 10 centímetros, em seu espaço de análise.

Quanto maior a resolução da imagem, mais detalhes os pesquisadores conseguem ver. Enquanto tomógrafos clínicos muitas vezes trabalham em uma escala de milímetros, microtomógrafos revelam imagens na escala de micrômetros (1 micrômetro [µm] = 0,001 milímetro [mm]). Existem outras tecnologias de escaneamento de fósseis por tomografia, como microtomografia industrial, tomografia de nêutrons e tomografia com luz síncrotron, com resoluções ainda maiores, mas esses equipamentos ainda são raros na América do Sul.

2- Escaneamento a laser e fotogrametria

O escaneamento de superfície, ou escaneamento a laser, só pode ser feito com um scanner de superfície, que, em essência, emite feixes de laser que refletem na superfície de um objeto, sendo captados por um sensor no próprio aparelho. Assim, o scanner calcula a posição de diversos pontos, montando um mapa tridimensional. Combinando essa nuvem de pontos num computador, é possível produzir um modelo tridimensional de considerável fidelidade. Scanners de última geração são inclusive capazes de captar as informações de cor dos fósseis, criando modelos 3D coloridos. Esses equipamentos, porém, ainda são caríssimos.

Por sua vez, a fotogrametria é uma técnica mais barata. Usa uma câmera fotográfica digital e softwares de processamento de imagens. O trabalho envolve a tomada de fotografias do espécime e de marcadores de posição, em diferentes ângulos. Ao importar as imagens para um computador, o software calcula o posicionamento das fotografias usando os marcadores. E, a partir das silhuetas do objeto que está sendo digitalizado, o programa combina as imagens em um sólido tridimensional. Por fim, esse modelo é “embrulhado” digitalmente nas diferentes fotografias, conferindo-lhe a cor do objeto. A fotogrametria tende a gerar modelos menos detalhados que em escaneamento a laser ou tomografias. No entanto, o rápido avanço dos softwares tem melhorado a qualidade dos modelos. A existência de aplicativos gratuitos de fotogrametria torna a opção atraente para pesquisadores.

São diversos os campos em que a modelagem e a digitalização têm se inserido na paleontologia para “trazer os fósseis de volta à vida”. De forma resumida, os estudos de paleontologia virtual se agrupam entre os que observam os fósseis por dentro, explorando sua anatomia interna; aqueles que tentam reconstruir informações perdidas no processo de fossilização; e por fim, os que criam ambientes virtuais de simulação.

No cérebro dos fósseis

Cada uma das regiões do cérebro é responsável por controlar funções específicas. Por exemplo, o olfato é majoritariamente processado nos bulbos olfativos, que costumam ser mais desenvolvidos nos animais que dependem desse sentido. Num caminho inverso, podemos inferir muito dos comportamentos e do hábito de vida de um animal observando o formato e a configuração de seu processador central (o cérebro) e dos órgãos sensoriais anexos. Isso abre uma janela de oportunidade para inferir comportamentos de animais extintos. O estudo da evolução morfológica das estruturas endocranianas é realizado majoritariamente através de moldes endocranianos (endocasts), que são representações tridimensionais de qualquer cavidade interna do crânio (como a cavidade nasal, ouvido, canais neurovasculares e, especialmente, a cavidade encefálica).

Desde a primeira metade do século 19, pesquisas reconhecem a importância do estudo da anatomia interna do crânio para compreender a evolução do cérebro. Antes do advento da tomografia, essa informação só era disponível em espécimes com cavidades internas expostas em fósseis quebrados (natural ou propositalmente) ou fatiados manualmente. Era comum também o estudo de moldes naturais ou de látex, processos que comumente geravam danos ao fóssil.

Atualmente, imagens de tomografia permitem preencher as cavidades internas virtualmente e gerar modelos tridimensionais das estruturas de interesse, numa dissecção virtual. Visto que estruturas como o cérebro deixam impressões de seu relevo nas cavidades ósseas que o alojam, um molde endocraniano virtual é uma representação fiel do órgão, produzida de maneira mais segura e rápida. Têm se criado verdadeiros bancos de dados de moldes endocranianos de animais extintos e viventes, permitindo avaliar o quanto essas estruturas variaram ao longo das linhagens. De acordo com conceitos estabelecidos pelo cientista estadunidense Harry J. Jerison, da Universidade da Califórnia, em 1973, a massa de tecido neural de uma determinada região do encéfalo se correlaciona com sua capacidade de processamento. Assim, comparando-se dimensões relativas de áreas cerebrais em diferentes espécies, pode-se indiretamente traçar hipóteses sobre a evolução das capacidades sensoriais e cognitivas de animais extintos.

Dinossauros na balança

Descobrir o peso de um animal extinto é um desafio e tanto. De um dinossauro ou de um mamute, restam, em geral, ossos fossilizados, e mesmo esses têm sua massa alterada pela incorporação de minerais. Portanto, pesar um esqueleto fóssil não diz nada a respeito do animal original. Para conseguir essa informação é necessário realizar uma estimativa de massa. Historicamente foram desenvolvidos diversos métodos com esse propósito, normalmente comparando animais extintos com viventes de tamanhos similares.

Para animais de tamanho muito grande (como dinossauros) ou de morfologias corporais muito diferentes de animais atuais, a margem de erro dessas estimativas tende a ser grande. Mas a paleontologia virtual tem trazido avanços na área. Por exemplo: ao se montar virtualmente um esqueleto digitalizado, é possível, a partir de algoritmos de embrulho, “envelopar” virtualmente o objeto de estudo em uma espécie de “casca” geométrica, que representa o volume mínimo que aquele animal teria hipoteticamente. Aplicando a esse volume uma densidade corporal (na maioria dos animais viventes em torno de 1000 kg/m³), pode-se estimar um valor mínimo de massa para o organismo modelado.

Em muitos casos também, estudos anatômicos reconstroem os volumes musculares de animais extintos. Valendo-se desses dados, pode-se guiar reconstruções paleoartísticas digitais, literalmente esculpindo-se o animal sobre os ossos. Essas reconstruções podem ter seu volume facilmente calculado por softwares de manipulação de modelos tridimensionais. Novamente, aplicando-se um valor de densidade corporal, pode-se “pesar” virtualmente um animal do qual só restam os ossos.

Da engenharia à paleontologia

Uma das áreas da paleontologia virtual que mais tem crescido é a das simulações biomecânicas através de modelos digitais. Combinando dados de massa e de morfologia corporal, por exemplo, é possível calcular o centro de gravidade de um animal, o que é vital para se inferir se o seu equilíbrio em duas pernas era possível. E a relação entre a massa corporal e a resistência mecânica dos ossos dos membros que sustentam um animal nos permite estimar o quanto ele poderia forçar sua estrutura óssea. Animais corredores e saltadores, por exemplo, tendem a ter ossos muito robustos, apesar de apresentarem massa corporal comparativamente baixa, justamente para compensar o impacto excessivo gerado por essas atividades físicas extremas.

De fato, as análises de resistência mecânica do esqueleto, aliadas a técnicas digitais, têm trazido alguns dos avanços mais empolgantes referentes à paleobiologia de animais extintos. Um conceito que vem sendo empregado amplamente é a Análise de Elementos Finitos ou FEA (do inglês Finite Element Analysis). Esta metodologia é explorada há décadas por engenheiros e designers de estruturas para testar virtualmente um objeto antes de construí-lo, de modo a identificar falhas mecânicas que possam levar a rachaduras ou fraturas. Paleontólogos vêm desde o final dos anos 1990 replicando os mesmos exercícios com esqueletos virtuais de animais extintos. Em um crânio digitalizado, por exemplo, é possível modelar as propriedades físicas e mecânicas (como elasticidade e resistência) de ossos. Em seguida, aplicam-se sobre esse modelo diversas forças que simulem distintos cenários de mordidas, impactos ou outros estresses mecânicos de interesse, de modo a identificar, na estrutura óssea, quão resistente (e quão verossímil) é o comportamento inferido a um determinado animal. Desse modo, paleontólogos podem testar como o crânio de um tiranossauro resistia ao impacto de uma mordida de quase cinco toneladas sem se despedaçar, ou mesmo comparar a performance mecânica de diferentes morfologias, e como elas se comportavam hipoteticamente em diferentes situações de vida.

A inclusão de metodologias de análise digital, portanto, tem lançado um novo olhar sobre os fósseis e as próprias hipóteses levantadas para organismos extintos. Ao mesmo tempo em que as técnicas de digitalização nos proporcionam acessar coleções via internet e depositar bancos de dados tridimensionais em discos rígidos, elas nos permitem interagir com os fósseis de maneiras novas, virtualmente livres de risco para o patrimônio. E, embora cientistas ainda estejam longe de verem espinossauros e mamutes correndo livres pela natureza, de certo modo, comportamentos e hábitos desses animais vêm sendo “ressuscitados” dia a dia nas telas de computadores e nos dados de pesquisas científicas.

* Texto produzido por Flávio A. Pretto e Leonardo Kerber, do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da UFSM. Originalmente publicado na Revista Ciência Hoje.